(aus: In/Press #7, Februar 2020)

(aus: In/Press #7, Februar 2020)

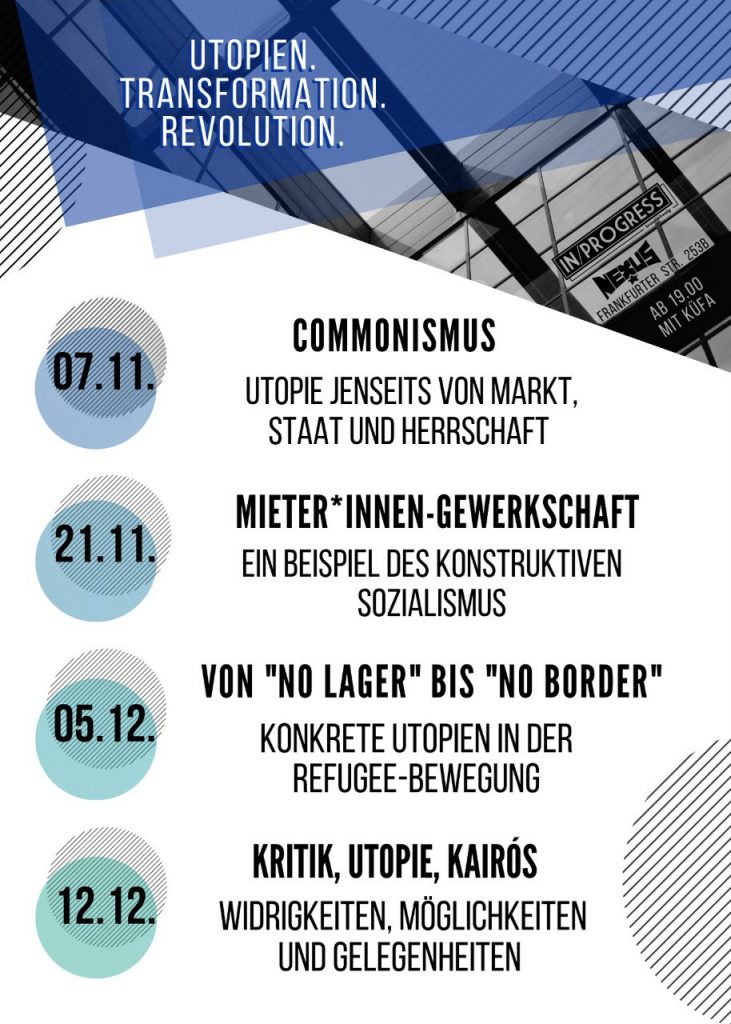

Zum Ende des Jahres 2019 organisierten wir zusammen mit dem Nexus Braunschweig eine vierteilige Veranstaltungsreihe, in der wir uns mit unterschiedlichen Ansätzen und Ideen zeitgenössischer Utopien auseinandersetzen wollten. Die ersten beiden Vorträge werden an dieser Stelle von uns noch einmal in zentralen Thesen zusammengefasst und inhaltlich aufgegriffen, die letzten beiden folgen in der nächsten Ausgabe der In/Press!

Commonismus – Utopie jenseits von Markt, Staat und Herrschaft (Simon Sutterlütti)

Den Beginn der Vortragsreihe machte Simon Sutterlütti mit „Commonismus – Utopie jenseits von Markt, Staat und Herrschaft“. Das Nexus war erfreulicherweise gut gefüllt und die Genoss*innen des Küfa-Kollektivs sorgten wie gewohnt dafür, dass neben kalten Getränken auch etwas Warmes zu Essen auf dem Teller landete. Ein großes Danke an euch!

Simon begann mit der These, dass es in der Linken oft darum gehe, den Kapitalismus zu analysieren und zu kritisieren. Wird manchmal noch in Richtung Utopien gedacht, wird es bei der Frage wie diese praktisch aussehen und erreicht werden können, doch eher still oder sehr abstrakt.

Die polarisierende Frage bleibt: Ist der Kapitalismus reformierbar oder nur revolutionär zu überwinden? Diesen beiden Pole – die Beibehaltung der Verhältnisse mit nur punktuellen Veränderungen oder die plötzliche Veränderung des Systems mit kompletter Neuausrichtung vormals kapitalistischer Lebensbereiche – stellt er eine Transformation entgegen: Auch wenn in bestehenden kapitalistischen Verhältnissen kein komplett revolutionärer Wandel „einfach so“ machbar ist, so lassen sich konkret gemeinsame Räume und Dinge erschaffen, die bereits den Keim einer neuen Gesellschaft in sich tragen und in denen im kleinen Rahmen das reifen kann, was in einer befreiten Gesellschaft das Zusammenleben erleichtert. Simon und sein Mitautor Stefan Meretz nennen diese Gemeingüter englisch „Commons“ und leiten daraus in ihrer „Keimformtheorie“ einen „Commonismus“ ab.

Was genau sind diese „Commons“? Sie sind Orte und Projekte, die auf zwei Prinzipien basieren: Inklusivität und Freiwilligkeit. Nur ein inklusives Projekt, in dem nicht Besitzanspruch und Marktlogik die Mitwirkung und Ausrichtung vorgeben, ist geeignet, für jeden Menschen offen zu sein und den Raum zu geben es nach der eigenen Vorstellung mitzugestalten. Gleichzeitig muss dies auf Freiwilligkeit beruhen, denn Projekte können nur existieren (und koexistieren), wenn die Zugehörigkeit zu etwas nicht aus Zwang oder einem Abhängigkeitsverhältnis entsteht.

Als Beispiele für solche Projekte nannte Simon etwa alternative Zentren, solidarische Landwirtschaftskollektive, Politgruppen, aber auch die Wikipedia oder freie Software.

Bei aller Namensgleichheit ist sein Commonismus aber nicht als strikte Abgrenzung zum Kommunismus gedacht. In kommunistischen und anarchistischen Wirtschaftskonzepten stecken bereits Konzepte und Werkzeuge der Commons: Etwa Vergesellschaftung von Ressourcen, bedarfsorientierte statt wertorientierte Produktion und die Organisation in freiwilligen und lose verbundenen Räten und Kollektiven statt eines monolithischen Staats oder reinen Marktlogiken.

Leider musste, dem Fahrplan der Bahn geschuldet, der abschließende Fragen- und Diskussionsteil etwas kürzer ausfallen. Dennoch war es ein sehr schöner Auftakt der Veranstaltungsreihe und wir hoffen, dass alle Zuhörer*innen, wie wir, von Simons optimistischem Blick in eine befreite Gesellschaft der Zukunft Anregungen für eigenes Handeln mitnehmen können.

Zum Weiterlesen:

- Simon Sutterlütti & Stefan Meretz: Kapitalismus aufheben. eine Einladung, über Utopie und Transformation neu nachzudenken. (2018)

- https://commonism.us

- https://keimform.de/author/simon/

Mieter*innengewerkschaften – ein Beispiel des konstruktiven Sozialismus (Holger Marcks)

Im zweiten Teil der Vortragsreihe schlug Holger Marcks eine etwas andere Richtung ein. In seinem Vortrag präsentierte er die Idee der „Mieter*innengewerkschaft“ als Beispiel eines syndikalistischen Praxis- und Organisierungsansatzes. Vereinfacht gesprochen meint er damit den Versuch, das Gewerkschaftsprinzip aus der Arbeitswelt auf das Feld des Wohnens anzuwenden. Wie im Interessenkonflikt zwischen Arbeiter*innen und Kapitalist*innen sollen dabei Mieter*innen Interessenorganisationen bilden, welche die Mietbedingungen mit den Vermieter*innen verhandeln, notfalls begleitet von Kampfmaßnahmen wie einem Mietstreik. Entsprechend sollen die Mietpreise nicht mehr über den Markt bestimmt, sondern im Rahmen einer Tarifautonomie festgelegt werden. Verbunden damit ist auch die Schaffung eines kollektiven Mietrechts, das ein Recht auf Mietstreik und Mitbestimmungsrechte der Mieter*innen beinhaltet.

In Schweden ist dieses Modell schon länger Realität, über Jahrzehnte erkämpft von einer Mieter*innengewerkschaft, die noch heute über eine halbe Million Haushalte vertritt. In anderen Ländern haben sich in den vergangenen Jahren bereits neue Mieter*innengewerkschaften gebildet, in Deutschland hat sich zumindest eine kleine Debatte darüber entwickelt. Die Situation auf dem Mietmarkt wird zunehmend unter der griffigen Formel des „Mietenwahnsinns“ als eine oder sogar die neue soziale Frage begriffen. Immer mehr Mieter*innen stehen im Konflikt mit ihren Hausverwaltungen, während sich vermehrt Initiativen und Organisationen formieren, die Proteste organisieren. Damit verbunden ist auch eine Debatte um durchschlagende, innovative Organisationsformen.

Holger betonte, dass das syndikalistische Gewerkschaftsprinzip ein wichtiger Baustein für eine erneuerte sozialistische Bewegung wäre, da es konstruktiv an den sozialen Verhältnissen ansetzt, ideologisch nicht zu voraussetzungsreich ist und somit Grundlage einer dauerhaften sozialen Mobilisierung sein kann. Das Modell einer derartigen sozialen Reorganisation ließe sich auch auf anderen Lebensbereiche erweitern, wie etwa durch Erwerbslosenhilfen, Konsumgenossenschaften oder Bildungs- und Kulturvereine. Diese Interessen- und Selbstverwaltungsstrukturen könnten gemeinsam den Unterbau für eine Gegengesellschaft bieten, deren sozialen Beziehungen die staatlichen und kapitalistischen Strukturen überschreiben.

Für eine solche gesellschaftliche Transformation, da war sich Holger mit den Schlussfolgerungen von Simon dann letztlich doch recht einig, wäre zunächst eine Transformation der Linken selbst notwendig.

Zum Weiterlesen:

- Skizze eines konstruktiven Sozialismus – Artikelreihe in der „Direkten Aktion“ von Holger Marcks mit (bisher) drei Teilen: https://www.fau.org/materialien/skizze-eines-konstruktiven-sozialismus

- Eine Gewerkschaft für Mieterinnen – Artikel im „adamag“ von Holger Marcks: https://adamag.de/miete-gewerkschaft-organisation